この記事では、儲かっている会社調査ということで「コーエーテクモゲームス」の以下について調査した結果をお伝えします。

・会社概要(どんな会社なの?)

・業績(どのくらい儲かっている?)

・強み(なんでこんなに儲かっているの?)

・得られる学び(ビジネスモデルや強みから何を学べる?)

なぜ、儲かっている会社を調査するかというと、「ビジネスを考えるときに参考になるから」。

既に成功している事例を知っておくことは、ビジネスの成功確率を高めますよね。

では早速見ていきましょう!

会社概要(どんな会社なの?)

PC・ゲーム機用ソフトの企画・開発・販売、オンラインゲーム、コンテンツの企画・開発・運用。

ゲームの人気キャラクターのライセンスも持っています。

代表作は「信長の野望」・「三國志」など多数あります。

業績(どのくらい儲かっている?)

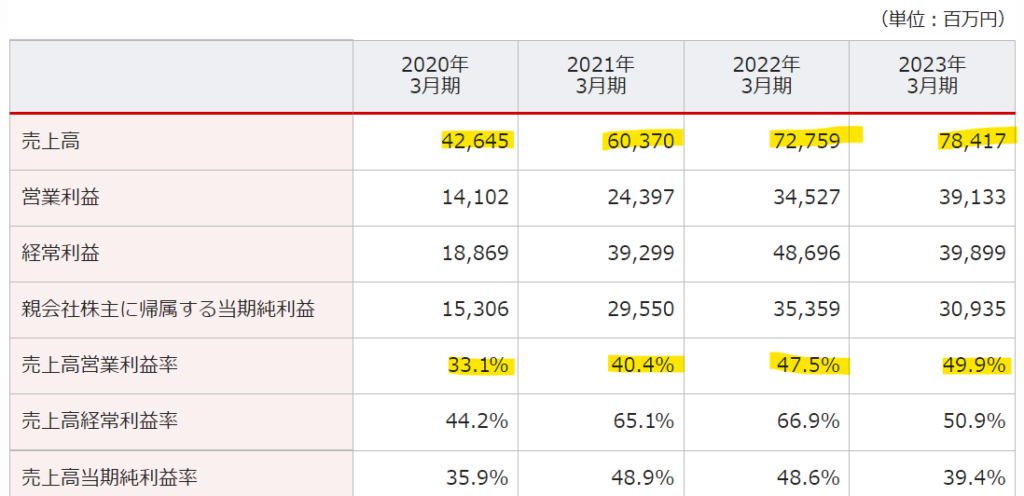

売上は右肩上がりで、直近2023年3月期は784億円、営業利益は約50%と驚異的な数字となっています。

強み(なんでこんなに儲かっているの?)

以下2つの強みが儲けの源泉になっています。

①ゲームの開発力の強さ

40年以上に渡るゲーム開発ノウハウにより、アクション、シミュレーション、RPGなどの多様なゲーム性を持ったヒット作の開発に強みを持っています。 (直近だと『WILD HEARTS』や『Wo Long: Fallen Dynasty』)

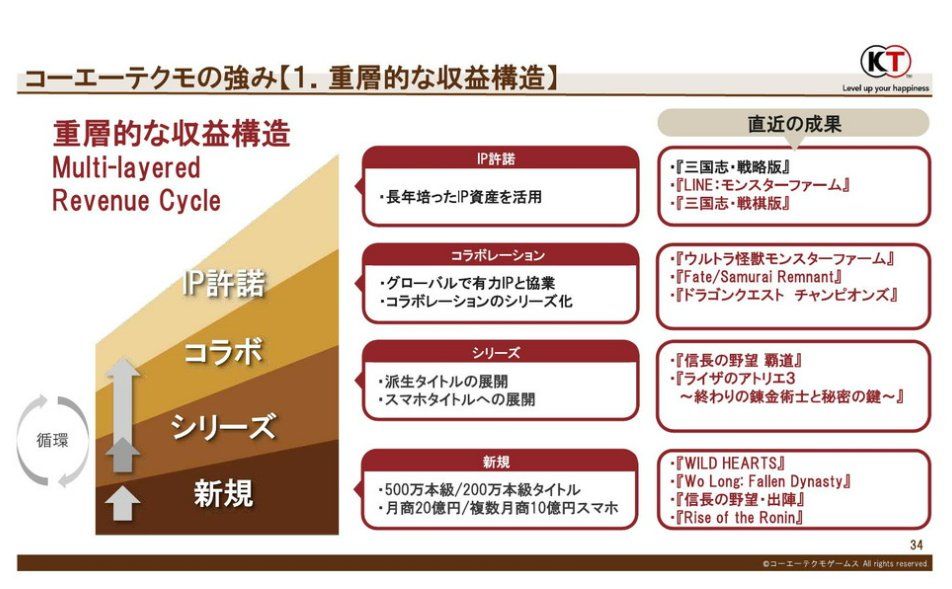

②重層的な収益構造

もう一つの強みはビジネスモデルにあります。

パッケージゲームで創出・育成したシリーズ作品をヒットさせるだけでなく、それらを「IP」として、モバイルゲーム展開や、他社IPとのコラボタイトルなどで大きな収益を生む好循環ができており、これが高収益の源泉の1つになっています。

強さの源泉(なぜこのような強みを持てるようになったの?)

創業者であり社長の襟川 陽一氏と奥様で会長の襟川 恵子氏の功績によるものだと考えます。

創業者であり社長の襟川 陽一氏の功績

ご実家が染料問屋を営んでおり、その廃業をきっかけに染料工業薬品の販売事業を開始。

事業をやる中で「コンピューターを使って会社の合理化が進められたらいいなあ」という考えでパソコンの世界にどっぷりハマり、昼間は在庫管理や工程管理ソフトの受託開発、夜は趣味でゲームソフトを作っておられました(ご自身も大のゲーム好き)。

昔から歴史好きということもあり、歴史に関するゲームを作ってみようと作ったのが「川中島の合戦」。

これを通信販売したところ1万本近く売れる大ヒット。

本業の染料工業薬品の販売のほうが順調にいっていなかったことやゲームに可能性を感じていたことも相まって、「ゲームソフトを作ろう」と舵を切ったのです。

ゲームの開発力の強さは襟川 陽一氏の開発力が受け継がれていると言えますね。

奥様で会長の襟川 恵子氏の功績

「旦那の最初の事業(染料工業薬品の販売)が上手くいっていないのに、どうして当時高価だったパソコンを買えたの?」

こう思いますよね。

これは、実は奥様の襟川 恵子氏の功績なんです。

当時、奥様は株の運用をされており、美術や洋服関係の仕事もされていて経済的に余裕があったので、陽一社長に言われてパソコンを買ってあげたのだそう。

奥様の懐の深さが、今の会社の強みになっていますね。

得られる学び(ビジネスモデルや強みから何を学べる?)

この記事から得られる学びは、以下の5つなんじゃないかなと思います。

①長期的なノウハウの蓄積と継承の重要性

コーエーテクモゲームズは、40年以上のゲーム開発経験を持つことで、アクション、シミュレーション、RPGといった多様なジャンルでヒット作を生み出しています。

この長期にわたる経験の積み重ねが、高い技術力と創造性を支え、企業の強みとなっています。

②多角的なビジネスモデルの展開

単一の収益源に依存せず、パッケージゲームの開発だけでなく、モバイルゲームや他社とのIPコラボレーションを通じて新たな収益の柱を築くことができる重層的なビジネスモデルが、持続可能な成長と収益性の源泉になっています。

③創業者のビジョンと情熱

襟川陽一氏がパソコンとゲーム開発に情熱を注ぎ、創業のきっかけとなったのは、彼の歴史への興味と創造的な試みでした。

創業者の独創的なビジョンが会社の基盤を形成し、その情熱が企業文化として引き継がれています。

④家族の支援とその影響

奥様の襟川恵子氏が経済的な支援を行ったことで、初期の事業が軌道に乗るための重要なサポートとなりました。

家族やパートナーの支援がビジネスの成功において極めて重要な役割を果たす例です。

⑤変革への適応と勇気

当初は染料工業薬品の販売事業からスタートしたものの、市場のニーズや自身の興味に応じてビジネスモデルをゲーム開発に切り替える決断をした点も見逃せません。

市場の変化や自己の情熱に応じて事業を柔軟に変える勇気も、成功するために必要な要素ですよね。

参考文献

この投稿を作るにあたり、以下の記事が大変参考になりました。

この場を借りて感謝申し上げます。